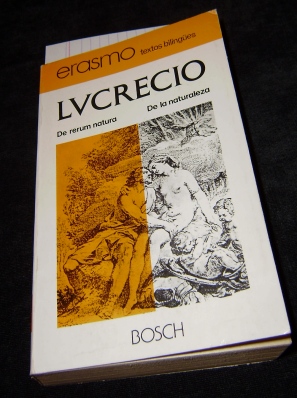

Ayer Marije contó que su hermano se ha traído de un viaje una grabación de la Filarmónica de Berlín en la que se oyen las explosiones del bombardeo que destrozaba la ciudad mientras la orquesta interpretaba y el público llenaba el teatro, episodios de la guerra entre civilización y Pánico, notas para los triunfos de Música sobre el repicar de cascos de las pezuñas de la cabra. En la ciudad confusa de mis baldas, un tercer Lucrecio bilingüe, la edición de Eduard Valentí Fiol (De la naturaleza, Barcelona: Bosch, 1984), aguardaba olvidado, pero los libros saben esperar. En la tormenta de las llamas, en los rescoldos de las brasas, en los calcinados huesos, vulnere caeco, mi, tu, su, nuestro Lucrecio.

Ayer Marije contó que su hermano se ha traído de un viaje una grabación de la Filarmónica de Berlín en la que se oyen las explosiones del bombardeo que destrozaba la ciudad mientras la orquesta interpretaba y el público llenaba el teatro, episodios de la guerra entre civilización y Pánico, notas para los triunfos de Música sobre el repicar de cascos de las pezuñas de la cabra. En la ciudad confusa de mis baldas, un tercer Lucrecio bilingüe, la edición de Eduard Valentí Fiol (De la naturaleza, Barcelona: Bosch, 1984), aguardaba olvidado, pero los libros saben esperar. En la tormenta de las llamas, en los rescoldos de las brasas, en los calcinados huesos, vulnere caeco, mi, tu, su, nuestro Lucrecio.

Según Valentí Fiol, el informe más completo de la vida de Lucrecio es una breve noticia tomada probablemente de Suetonio, que conocemos porque San Jerónimo la intercaló en el Chronicon de Eusebio en 94 a. de C., el año del nacimiento de Lucrecio:

lucretius poeta nascitur, qui postea amatorio poculo in furorem versus cum aliquot libros per interualla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendauit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIIII.

Tenía pues 43 años cuando se suicidó, y si la nota es cierta. Porque no creemos ya en los filtros amorosos, pero el traductor admite qué fácil es a partir de su escritura contemplar el espíritu emocionalmente desequilibrado del poeta, obsesionado, mal ajustado con su mundo, «un neurasténico», dice Valentí Fiol. Dice que nuestro Lucrecio Caro se muestra como un hombre violento en sus emociones y creencias, de una vehemencia que choca extrañamente con la dulzura y serenidad del credo epicúreo. Que su suicidio debe contemplarse como un trágico ejemplo de aquel odio a la vida que, el propio poeta había advertido, nace del temor a perderla:

… mortis formidine, uitae / percipit humanos odium lucisque uidendae, / ut sibi conciscant maerenti pectore letum / obliti fontem curarum hunc esse timorem (III, 79-82).

Pongo la traducción del fragmento de la Antología de la poesía latina (Madrid: Alianza, [1981], 2010), que corresponde a Luis Alberto de Cuenca, porque me gusta más, más también que la del Abate Marchena, y que el antólogo titula La herida oculta:

Al poseerse, los amantes dudan.

No saben ordenar sus deseos.

Se estrechan con violencia,

se hacen sufrir, se muerden

con los dientes los labios,

se martirizan con caricias y besos.

Y ello porque no es puro su placer,

porque secretos aguijones los impulsan

a herir al ser amado, a destruir

la causa de su dolorosa pasión.

Y es que el amor espera siempre

que el mismo objeto que encendió la llama

que lo devora, sea capaz de sofocarla.

Pero no es así. No. Cuanto más poseemos,

más arde nuestro pecho y más se consume.

Los alimentos sólidos, las bebidas

que nos permiten seguir vivos,

ocupan sitios fijos en nuestro cuerpo

una vez ingeridos, y así es fácil

apagar el deseo de beber y comer.

Pero de un bello rostro, de una piel suave,

nada se deposita en nuestro cuerpo, nada

llega a entrar en nosotros salvo imágenes,

impalpables y vanos simulacros,

miserable esperanza que muy pronto se desvanece.

Semejantes al hombre que, en sueños,

quiere apagar su sed y no encentra

agua para extinguirla, y persigue

simulacros de manantiales y se fatiga

en vano y permanece sediento y sufre

viendo que el río que parece estar

a su alcance huye y huye más lejos,

así son los amantes juguete en el amor

de los simulacros de Venus.

No basta la visión del cuerpo deseado

para satisfacerlos, ni siquiera la posesión,

de esas graciosas formas sobre las que discurren,

vagabundas y erráticas, sus caricias.

Al fin, cuando, los miembros pegados,

saborean la flor de su placer,

piensan que su pasión será colmada,

y estrechan codiciosamente el cuerpo

de su amante, mezclando aliento y saliva,

con los dientes contra su boca, con los ojos

inundando sus ojos, y se abrazan

una y mil veces hasta hacerse daño.

Pero todo es inútil, vano esfuerzo,

porque no pueden robar nada de ese cuerpo

que abrazan, ni penetrarse y confundirse

enteramente cuerpo con cuerpo,

que es lo único que verdaderamente desean:

tanta pasión inútil ponen en adherirse

a los lazos de Venus, mientras sus miembros

parecen confundirse, rendidos por el placer.

Y después, cuando ya el deseo, condensado

en sus venas, ha desaparecido, su fuego

interrumpe su llama por un instante,

y luego vuelve un nuevo acceso de furor

y renace la hoguera con más vigor que antes.

Y es que ellos mismos saben que no saben

lo que desean y, al mismo tiempo, buscan

cómo saciar ese deseo que los consume,

sin que puedan hallar remedio para su enfermedad mortal:

hasta tal punto ignoran dónde se oculta

la secreta herida que los abrasa*.

*He puesto abrasa, cambiando un que los corroe con el que terminan los dos últimos versos que traducen el único latino «usque adeo incerti tabescunt uolnere caeco». Corroer no me gusta y el fragmento no debe acabar con este verbo inadecuado, cuya acepción física se aplica a los metales, lo cual queda necesariamente connotado en los sentidos figurados del colocativo, tal y como mi sentir de hablante me advertía con aulliditos de descontento y algunas averiguaciones en Redes (Bosque, SM, 2005) y CREA (rae.es) han confirmado. Estimo que la del metal es aquí una sugerencia indeseable y apuesto por el sencillo abrasar, que desciende del fuego de la estrofa anterior y es lo único que conviene a la úlcera franca a la par que insondable.

PRECIOSO RETAZO DEL GRAN POEMA DE LUCRECIO

MUCHAS GRACIAS

ANTON